首页>民声直通车

首页>民声直通车

2025-07-25 12:25:41

“怎么缓解重庆三甲医院就医难?”

这个问题,市政协委员在六届三次会议上提了出来,市卫健委也在认真作答。

在《关于缓解重庆市三级甲等医院就医难的建议》提案答复中,市卫健委指出:重庆当前三甲医院就诊压力大、资源集中度高、基层服务能力不足,为破解这一结构性难题,将以系统工程的方式,推动高能级资源扩容下沉、构建紧密型县域医共体、健全分级诊疗网络,努力缓解群众“看病难、看病远”。

这份答复背后,是一场静悄悄但影响深远的城市医疗格局重塑。

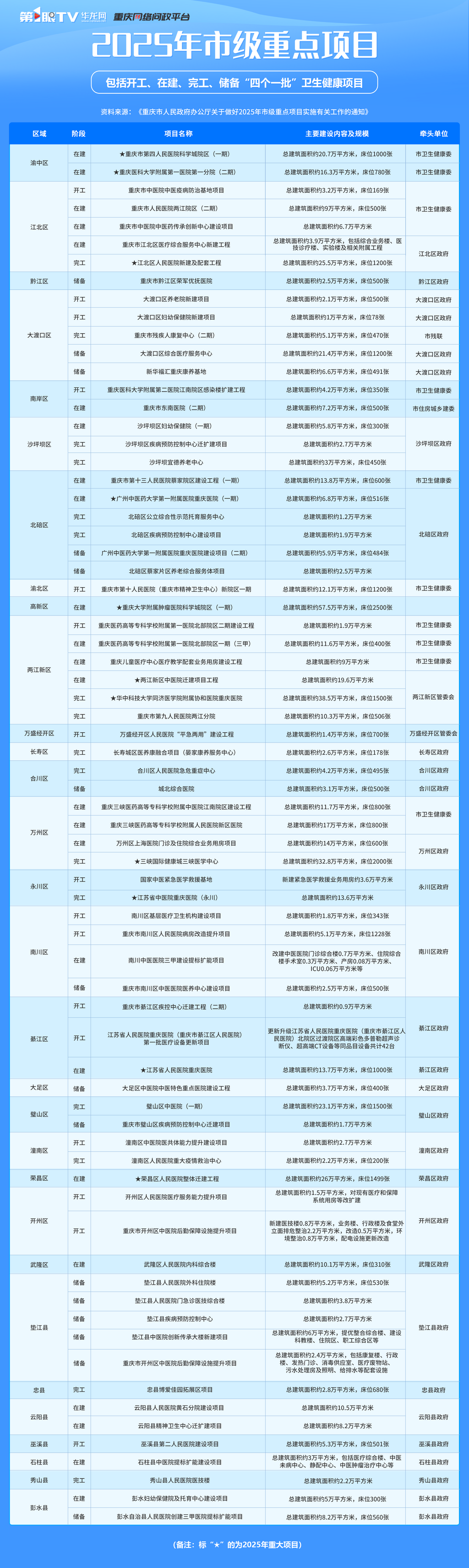

我们将数据摊开、地图点亮,发现这不是几家医院的零星补建,而是一张覆盖30个区县、涵盖71个卫生健康项目的建设蓝图:新区聚势发力、主城提档升级、区县集中布点,一场系统性的医疗布局正在重庆铺展。

不是盲目扩张,而是配套的结构增强

医院建设从来不是一蹴而就,它往往是城市发展节奏中“起步最晚、但承压最重”的一环。相比交通、商业、教育的快启动、高频见效,医疗配套具备高门槛、慢周期、强依赖的特点。一座医院从立项到落地,需要的不只是资金投入,更是人口聚集、交通支撑、服务配套、人才保障和政策统筹等多项条件的系统成熟。只有当这些关键要素逐步就位,医院建设才可能真正“建得起来、运转得下去、服务得起来”。

随着重庆多个功能新区加快成型、人口结构与产业重心持续变化,一批“配套进度稍慢”的区域,正在迎来集中提速。而这轮建设,既不是“造声势”,也不是“补作业”,而是一次系统性的结构增强——既回应现实承压,也为未来蓄力承接。

在功能拓展最迅猛的区域,两江新区、高新区率先承载高能级医疗布局:

人和片区的重庆两江新区人民医院(重庆医科大学附属两江医院)已于今年3月投用,地段绝佳,服务性极强;龙兴新城的华中科技大学同济医学院附属协和医院重庆医院投资高达43亿,将全面平移武汉协和医疗水平;水土新城引入了重庆医药高等专科学校附属第一医院北部院区(市六院),成为水土片区又一个三甲医院;礼嘉的重庆医科大学附属儿童医院三大中心项目,投资高达45亿,计划建设国家区域医疗中心、转化医学中心暨创建国家儿童医学中心。

高新区西永片区,重庆大学附属中心医院(重庆第四人民医院科学城院区)一期计划今年内投入使用,总投资25亿元,是高新区入驻的首家三甲综合性教学医院;金凤片区重庆大学附属肿瘤医院科学城院区是国家三甲肿瘤专科医院,总投资高达57亿,也是目前重庆在建规模最大的医院,将于2026年内投入使用。

中心城区重点围绕“从有到优”进行系统提质:渝中、江北、北碚等地通过迁建、扩容、功能重组,推动城市核心区医疗资源均衡嵌入城市更新之中。

如渝中区化龙桥的重庆中医药学院附属骨科医院(重庆市中医骨科医院)二期于今年初开建,一二期合计投资约10亿元,是重庆市唯一一所公立三级中医骨伤医院;重庆医科大学附属第一医院扩建的第二医疗综合大楼投资约10亿,是重庆医疗卫生领域最大单体工程,计划今年内投用。

江北区五里店片区的江北区人民医院新院区(重庆红十字医院),总投资30.6亿元;北碚区大渡口引入的重庆医科大学附属康复医院(市残疾人康复中心)是省级残疾人康复中心和三级专科康复医院;九龙坡上游村的九龙坡区人民医院迁建项目成为九龙坡长江沿岸耀眼的现代建筑地标;大渡口区综合医疗服务中心二期成为大渡口首个三甲医院;重庆市第十三人民医院蔡家院区打造成全市老年医学龙头医院和全国老年医院建设示范样板。

而在基层区县层面,万州的三峡国际健康城三峡医学中心、綦江的江苏省人民医院重庆医院、永川的江苏省中医院重庆医院、璧山中医药学院附属璧山医院、荣昌区人民医院迁建等多个超20亿投资的重量级项目陆续落地,构建起联动有序的基层医疗体系。

从“开工一批、在建一批、完工一批、储备一批”的梯次推进机制,到“新区补底座、主城强中枢、区县全打通”的功能落位逻辑,重庆正以系统性重构,推动医疗从“点状供给”向“网络嵌入”跃迁,一张覆盖全市、分层有序的现代化医疗服务网络,正在加速铺展。

不仅为看病,也在为“变老”做准备

如果说“补短板”是对现实空间不均的集中回应,那么“建体系”则是面向结构性转型的主动作为。

在这轮集中推进的医疗建设中,一个被频频提及、却更值得重视的关键词是——老龄化。根据《2024年重庆市国民经济和社会发展统计公报》,全市60岁及以上老年人口达801万,占比25.11%;65岁及以上人口602万,占比18.87%。与此同时,全年出生人口仅19.10万人,死亡人口28.30万人,人口自然增长率为-2.88‰。这座城市,正在面对新的挑战。

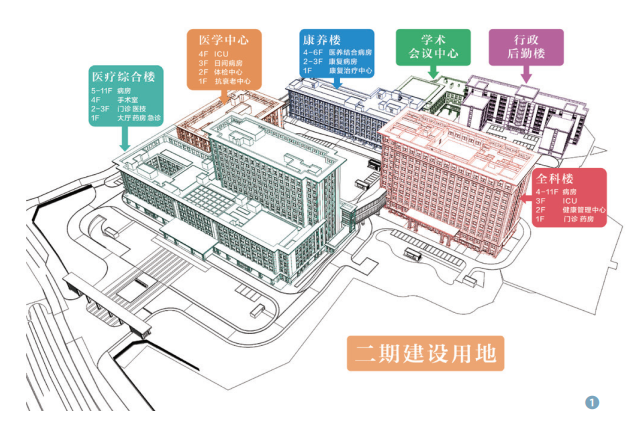

需求在变,建设就要变。以往“看得上病”的目标,正在升级为“护得好老”的系统工程。在重庆超600亿投资的新建与在建项目中,“治病”不再是唯一功能,“康复”“照护”“慢病管理”“安宁疗护”等词频频出现在设计图纸和功能分区中。一座座医院,开始具备“医疗+康养”的复合能力,正为“治得好”到“养得好”这场能力跃迁提供支撑。

在大渡口区,综合医疗服务中心项目已启动二期建设,项目整体建成后将形成一座集“医、康、养、防”于一体的三级综合医院,床位总数达1200张,服务范围覆盖近50万人口,不仅填补了区域高能级医院空白,也构建起长期照护服务支点;

在沙坪坝区,宜德养老服务中心预计2025年底投入运营,项目注重居住细节与服务融合,探索“养老+医疗+文化”的复合模式,力求打造嵌入式养老服务样板;

在北碚蔡家智慧新城,重庆市第十三人民医院蔡家院区正加紧建设,项目总投资25亿元,预计2026年5月完工,将成为全市唯一市级老年病医院,致力于打造全国老年医院建设示范样板;

在渝中区,重医附一院第一分院二期工程即将开工,项目累计投资24亿元,规划建筑面积31.7万㎡,明确创建“国家老年医学中心”,向更专业、更系统的老年健康服务迈进。

这些项目并非个案,而是一种趋势:医院从“治一场病”走向“守一段路”;城市从以“病”为核心的应急式供给,转向以“人”为中心的全周期健康体系。

同时,在基层区域,多个项目同步叠加精神卫生中心、疾控中心、康养基地建设,合川、垫江、南川等地的县级健康服务体系,也在同步完成“治病—康复—照护—预防”的功能闭环。

这背后,是健康治理理念的更新。过去,重庆医疗以“单点建设”为特征,如今则更重“系统嵌入”;过去讲“资源集中”,如今更讲“服务均衡”。可以预见,一个更加主动应对老龄化、更加注重人本关怀的医疗服务网络,正在加速构建。

医疗在下沉,格局在重构

这轮医疗建设并不是单纯的“加数量”,而是一次城市医疗体系的结构重排。

过去,重庆的优质医疗资源集中在主城核心,群众有病普遍“往中心跑”,部分大医院“人满为患”,而许多基层医疗机构“看得起却不敢看”。这不仅加重了中心医院负担,也造成了医疗资源“冷热不均”的结构性失衡。

这一次,全市新建项目刻意避免“再造一个中心”,而是通过高能级平台打造、区域节点支撑、基层网络完善,构建起“强中心+优区域+稳基层”的医疗服务体系。

从华中科技大学同济医学院附属协和医院重庆医院、重庆大学附属肿瘤医院科学城院区,到广州中医药大学重庆医院、重庆医科大学附属儿童医院三大中心项目,这些高标准项目不再只服务单点,而是具备向外辐射的能力,成为带动片区医疗提升的“磁场型平台”。

此外,各区县也在同步推进中坚力量建设与基础能力补强。例如九龙坡人民医院迁建、渝北第二人民医院扩建、垫江县五项医疗设施集中上马,不只是“补缺口”,更是“筑骨架”。

从“建得够不够”,到“用得好不好”,重庆的医疗布局正悄然转向服务体系的再造。据市卫健委数据,目前,全市已建成三级医院128家(除城口外每个区县均有覆盖),建成三甲医院55家,二甲医院实现区县全覆盖,正加快构建优质高效的医疗服务体系,为群众提供公平可及、就近便利、系统连续的健康服务。

与此同时,重庆依托远程诊疗中心,推动三甲医院与基层医疗机构常态化开展远程会诊、教学查房,提升基层首诊能力,减少“为挂三甲号源跨城跑”的无效流动。目前,“渝悦·云医”已整合18家三级互联网医院、3712名医师参与网上诊疗,年服务群众达82.52万人次,实现全市111家互联网医院的在线监管。

这意味着,重庆医疗正从“分散建设”转向“体系协同”,从“靠几家撑起全城”转向“网状分布、分层响应”。未来,市民不再必须“往上跑”才能看好病,而是可以“在地解决”“就近看好”“应急联动”,真正实现医疗资源的合理布局与高效使用。

“修不修得到门口”,答案已在路上

“医院啥时能修到我门口?”这是一位网友在重庆网络问政平台上的提问,短短一句话,却说出了许多人的心声。

这不是市民的奢望,而是对公平医疗最朴素、最真实的期待。

我们也正是从这样一句看似平常的留言中,读懂了这座城市医疗建设背后的治理逻辑——不是“哪里缺就补哪里”的应急决策,而是围绕功能定位、人口承载、资源统筹所进行的一次系统重构;不是简单地“建医院”,而是以体系牵引、节奏调度、结构优化为抓手的底层重排。

答案或许不会立刻出现在所有人家门口,但答案已经在路上——医院在扩、体系在变。重庆试图通过这场结构性的医疗布局,让每一位市民相信,不需要跑太远,也可以拥有专业的健康保障。

*素材来源:医学界智库《两年新增30家医院,投资超600亿,一地掀起“建院潮”》;西南财经调查《重庆600亿建医院,背后什么逻辑?》

作者:陈梦雪

数据:谢稳

设计:叶建

校对:李想

策划:张芊 郭鹏

出品:第1眼TV-华龙网舆情事业部