首页>民声直通车

首页>民声直通车

2025-08-13 20:04:59

8月10日中午起,西南涡与冷空气联手发力,台风“杨柳”外围暖湿气流不断送来能量,一场强降雨在重庆迅速铺开。

短短24小时内——巴南、潼南、合川、大足等16个区县的137个雨量站达大暴雨,沙坪坝、北碚、渝北等27个区县的607个雨量站达暴雨,最大雨量出现在合川兴胜,167毫米。

截至8月11日6时,全市31个区县出现灾情,紧急避险转移14784人、紧急转移安置439人。受降雨影响,南川区黑溪河、荣昌区濑溪河支流2条河流超过警戒水位。

雨势牵动着许多市民的目光。有人担心上班路途会不会被积水阻断,有人惦记手里的车票能否按时启程,还有人揪心院子旁的小河会不会涨得过快……那一刻,我们和所有人一起,关切着风雨中的每个角落。

终于,本轮降雨在昨晚结束。回望这场持续数十小时的考验,我们看到了那些肉眼看不见的地方,一道道数字化的防线已集结。

暴雨到来之前,它们果断发出预警;雨点落下的瞬间,它们迅速调度力量;风险还在酝酿之时,它们已在关键点位严阵以待。

这不仅是一场天气过程,更是一场治理演练;不仅是一场防汛应急,更是一份关于城市“安全感”的答卷。

它让我们看到,智慧防线不只是平日里的效率工具,而是在关键时刻,把不确定变为可控的坚实底气。

01

预警先行:让信息跑在风雨前

暴雨还在酝酿,城市的行动已提前启动。

当天夜间,高风险区域的22.8万市民几乎同时收到了预警短信——有人在家中看到短信,立刻搬离阳台的物品;有人在回家路上接到电话,被家人提醒绕开低洼路段。

信息比风雨先一步到达,让这座城市在风雨将至时多了一分从容。

这背后,是重庆数智气象体系在全速运转。

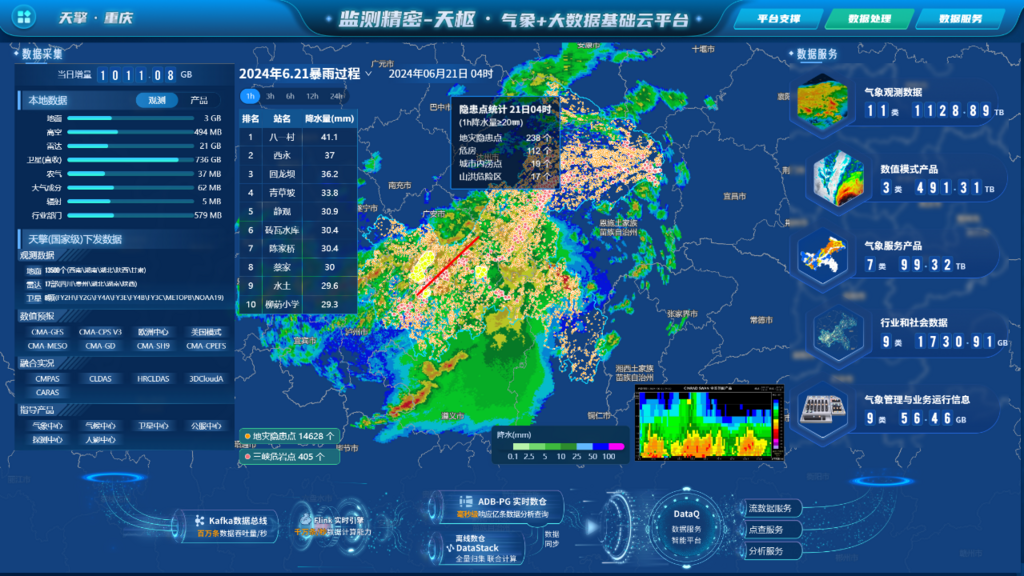

气象台的“作战室”里,“天资”灾害天气智能预报系统以全球气象大模型为基础,整合区域站数据、地形高度、气温湿度等多类信息,并针对重庆强降水样本少、样本不平衡的特点,研发强降水小样本处理技术。

本轮暴雨中,它与华为联合研发的成渝区域大模型·天资12小时,在相关后台完成海量计算,将初始预报结果推送到预报员桌面,再由预报员结合多年经验订正降雨时段和范围,让预报尽可能接近实况。

有了精准的预测,还需要更快地传递。

“御天”智能预警信息发布系统,每秒可发送4500条信息,通过三大运营商、有线电视、应急广播等17个渠道同步推送:

31条精准短信直达22.8万市民手机,119条信息通过有线电视覆盖4664万人次,5.5万组大喇叭在3368个村(社区)循环播放;向175.6万应急责任人发送的509条短信,也在一分钟内送达,实现“叫应到人”。

那一刻,信息像一股看不见的洪流,涌向每一个需要提醒的人。

支撑这一切的,是气象部门构建的“四天”数智平台——“天枢”负责探测监测,雷达覆盖率达95.8%;“天资”提供分钟级、百米级的精准预报;“知天”将数据与算法结合形成可直接应用的服务产品;“御天”确保预警精准送达每一个需要的人。

这套体系接入数字重庆“1361”(即一个一体化智能化公共数据平台、三级运行和治理中心、六大应用系统、一个一体化基层智治体系)整体构架,实现市、区县、镇街、村居、责任人和网格员全覆盖。

当预警能在云端生成、在一分钟内抵达你的手中,这座山城就多了一道可靠的提前量——而这正是把危险转化为安全的第一道防线。

02

守护山体:数字盾牌御洪峰之威

在重庆,山是城市的骨架,也是汛期的考题。

90%的市域面积分布在起伏地形之中,年均降雨量1200—1500毫米,极端天气频发,地质灾害多发易发。

尤其是三峡库区重庆段,危岩崩塌隐患“点多、成带”,既威胁沿江群众安全,也牵动着航道与景区的稳定。

防范地灾,比拼的是谁先发现、谁先行动。

在全市,重庆市规划和自然资源局组建起1.5万余人的地质灾害“四重”网格员、地防员队伍,并布设5.76万台(套)智能监测设备,覆盖近1.2万处隐患点——这是一张立体的“守山网”。

进入汛期,降水往往是地灾的前奏。

依托数字重庆建设,重庆以4208个小流域单元为基础,搭建起风险预警管控应用场景,开发“小流域地灾风险预警”工具,把地图、水文、气象、人口、建筑和隐患点等数据整合到“一张图”上,模拟不同雨量下的风险情况,一键生成撤离路线,并即时推送给网格员和责任人,让群众在降雨之初,甚至在雨落之前,就收到撤离指令。

在三峡库区,守山的难度更大。

2024年上线的“危岩地灾风险管控”应用,为431处已查明危岩建立数字档案,借助无人机、摄像头、地灾监测设备实现全天候监测。一旦出现异常,信息会同时传送至规划自然资源、应急、交通、航运、文旅等多个部门,并借助“电子围栏”功能,精准锁定、通知风险范围内的船只撤离。

如今,这一体系已打通14个市级部门,纵向贯通到区县、乡镇、村(社区),实现了危岩地灾风险的多跨协同、闭环管控。防线真正提前筑在风险之前,也让这座山城,在面对洪峰与险情时,多了一份不惧风雨的安稳。

03

排水调度:智慧中枢守护街巷安澜

强降雨不仅考验山体,也考验城市的排水系统。

重庆市住房城乡建设委员会打造的“城市内涝治理数字化应用”,已成为全市防汛的“智慧中枢”,让汛期应对从“水来了再抢”转向“雨落前先防”。

截至7月31日,这套系统已调度指挥1.28万人次、6963车次,跨部门协同6234次,稳住了10余轮强降雨的防线。它整合700余台液位计、视频监控等感知设备,以及地理、气象、水文等42类数据资源,汇成一张覆盖积水风险、气象水文、应急力量的“作战图”,支撑风险识别整治、精准预警、快速响应、闭环处置四大实战能力。

面对地铁、地下商场、地下车库等重点区域,系统融合液位计与视频监控的多源数据,构建分段、分级、分类、分层的预警体系;结合“计算机视觉+大语言模型”的AI算法,打造积水告警智能体,既能智能巡检、分级告警,还能减少无效巡查75%。配套的排水防涝知识库,则能为每一个风险点量身推荐“一点一策一案”的应急方案。

雨前,它以4分段气象预报为基础,从“面”到“点”递进推送积水风险预警;雨临近时,自动匹配积水阈值,精准发布到具体点位,并同步至市、区、镇三级数字化运行治理中心。

雨中,短时临近预警功能实时抓取监控画面,精准识别积水位置与深度,触发告警后立刻调度抢险队伍赶赴现场。走进市住建委驾驶指挥舱,大屏上正“直播”着全城防汛实况——哪条街积了水、哪个下穿道水位上升、抢险队抵达何处,一目了然。

雨还在路上,人已抵达。数字化的防线,正在街巷之间提前铺开。

04

AI在线:感应、照明、桥隧全覆盖

在暴雨来袭的时刻,科技设备正悄无声息地守护着城市运行。

重庆高新区的智慧照明和智慧桥隧系统,就像城市的“智能管家”,能在雨点落地前捕捉到风险,并第一时间下达处置指令,让排险从“人追现场”变成“数据先跑”。

智慧照明平台相当于“路灯医生”,通过实时监测电流、电压等参数,自动判断哪一盏路灯“生病”了。一旦发现异常,系统会精准锁定位置、自动断电保护,再派维修人员“复诊”,把触电风险降到最低,确保暴雨夜间的道路照明安全。

智慧桥隧监测系统则是雨天的“情报员”。分布在桥梁、隧道和边坡的传感器与摄像设备,能持续监控积水、滑坡、落石等隐患。一旦触发警报,系统会自动联动交巡警、应急、属地等多部门同步响应,在最短时间完成排水、清障,最大限度减少交通中断时间。

在江津区数字化城市管理中心,收到指令的无人机“机巢”自动开启,多架无人机迅速升空,穿过雨雾,沿河岸、穿街巷巡查险情。这些无人机配备高清摄像头和AI识别系统,能在半小时内完成5公里范围的巡查任务,连人工难以到达的背街小巷、临水边坡都能覆盖。

从地面到空中,从感应到处置,科技设备在防汛一线的深度应用,让城市在极端天气中多了一层“数字保护网”,也让风险化解的速度比雨水落地更快。

从暴雨压境前的沉默部署,到风雨之中的分秒响应,再到风险退去后的冷静复盘,这座城市用数字化的力量,将一次次未知化为可控。它们不是在暴雨来时才亮剑,而是在平日的每一项演练、每一次巡检中,早已将防线织进街巷、山谷与人心。

防汛、防灾、防险,从不是临时上阵的“短兵相接”,而是一场场跨越四季、覆盖全域的持久战。经历风雨的洗礼,我们看见了智慧防线的另一面——它不仅是提升效率的工具,更是关键时刻守住生命与安全的那双“看不见的手”,让揪心的等待,最终换来风雨后的笃定与安然。

文字:陈梦雪

数据:谢稳

校对:李想

策划:张芊 郭鹏